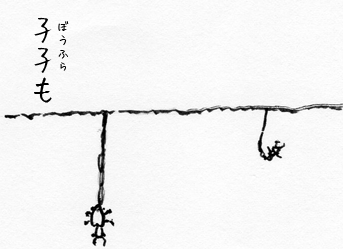

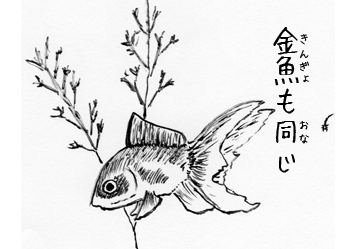

孑孑も 金魚も同じ 浮世かな

正岡子規

「憂き世」から「浮き世」へ。江戸時代後期の人々は、疫病や天災、政治の腐敗、財政の破綻などつらく苦しい事ばかりの暗く沈むような「憂き世」に必死で抗うため、「浮き世」という言葉を大切にしました。この現実世界は、きれいごとばかりでなく醜さや悪にも満ち溢れているけれども、その醜さや悪の中に「浮世」の美や真実を見出し、描写し、表現し、豊かな町人文化を築き上げました。とりわけ化政文化に芸術として大きく花開いた「浮世絵」には、まさにこの美や真実が見事に描き出されています。

正岡子規が今回とりあげた句を詠んだ明治26年、子規は日本新聞社に就職したばかりでした。日清戦争開戦の前年、世相は朝鮮情勢をめぐって、緊張や不安が高まっていましたが、子規は意欲的に句作に当たっていました。東京帝國大学哲学科を中退した子規は、哲学という「常世(永遠・普遍の世界)」に関する探究を断念し、まさに「憂き世」と「浮き世」の情報を人々に広く伝える新聞社に就職したと同時に、数々の優れた俳句を生み出し始めました。子規が26歳の頃のことです。

孑孑も 金魚も同じ 浮世かな

子規はこの後、長い長い闘病生活に入ります。孑孑(ボウフラ)のように人々に忌み嫌われる存在を、華やかで人々に広く愛でられる金魚と同じ浮世のものとして包摂しようとする視座に元来親しんでいた子規にとって、自身を襲った結核という感染病の苦しみがいったいどのようなものとして映ったのでしょうか。ひょっとすると、孑孑のように生きることの葛藤や苦悩を、身をもって体感し続けていたのかもしれません。

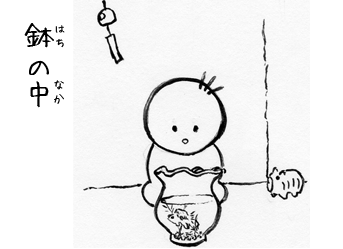

わたしたちの心にも、孑孑のように浮かんでは生まれ、飛んではまとわりつく、不快な気持ちというものがあります。不安や苛立ち、悩みや疲労など。こうした不快な気持ちを、わたしたち一人ひとりの心という器(金魚鉢)の中に包摂することが、なんだかとても難しくなってきているように思います。人が人にやさしくなることが難しい現代の深刻な社会問題の背景には、わたしたち一人ひとりの「心という金魚鉢」に孑孑もまた生きるのだということをわたしたち自身が許せなくなってきていることも関係しているのではないでしょうか。「憂き世」から「浮き世」へと、悪や醜さを包摂するための工夫に溢れた江戸時代後期の人々や、孑孑のように生きることを宿命づけられながらも句作という芸術へと昇華した正岡子規に、今こそ学ぶべきことが多いように思います。

畠山正文

コメント